#少年不可欺#那些从产品、品牌到广告的抄袭

据@央视新闻(微博)消息:今天,“NIKO EDWARDS”新青年艺术团队发表文章《少年不可欺》,称其制作的视频《追气球的熊孩子》被优酷剽窃创意翻拍为陌陌的最新商业广告片。对此优酷下午回应,将严肃处理;陌陌已在全平台停止播放。

平面广告

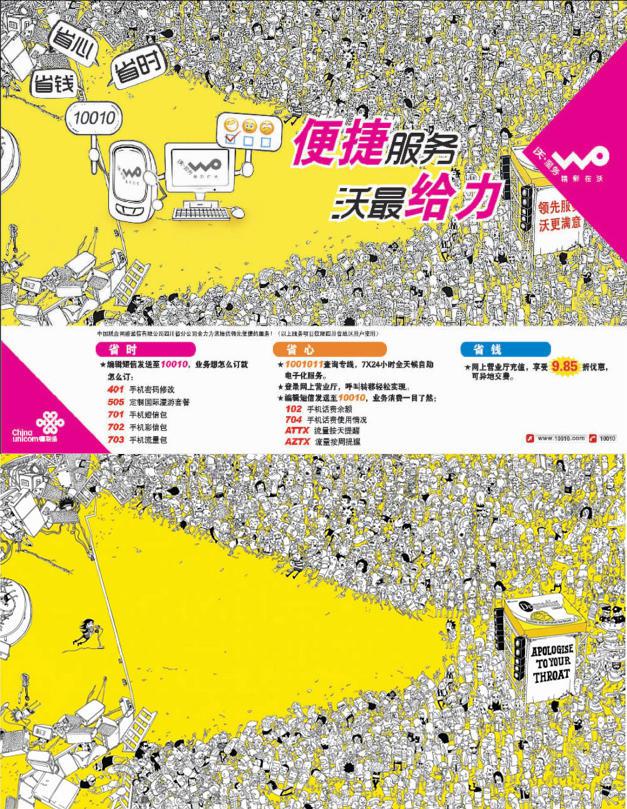

联通wo广告曾经直接抄袭2010年戛纳广告界获奖作品,后者制作团队为马来西亚奥美,而为联通制作这则广告的代理公司则明目张胆的盗用了这张图片,其行为令人汗颜。

网页设计

毕竟由于影响力与投放的时间和范围有关,因此在平面广告上做抄袭这种事不太容易被发觉,即使偶尔抄袭一次两次也不会被原作者和受众发现。那么在内容与自身品牌息息相关的网页设计中,抄袭是不是就变得更露骨呢?

如果你认为只是在网页的外形上有所“借鉴”是情有可原,那么连自身产品以及品牌都类似“粘贴&复制”的话,你还能忍么?

电商品牌

Cotton Pop VS Happy Socks

Socks。

二者网站:

“少年不可欺”事件中,涉嫌侵权方被指剽窃“NIKO EDWARDS”新青年艺术团队的视频作品并将其翻拍为商业广告片。

国内的广告行业,总是被人批“没想法”、“没创意”,于是为了“有想法”、“有创意”,我们走上了借鉴的道路。

但是“天下没有免费的午餐”,即便是在一向以“创意不值钱”著称的国内广告行业,当抄袭、剽窃走上了侵权的道路,法律就会证明创意的价值。

然而创意的价值不应只有在发生侵权之后,由法律来为其正名。无论是广告行业还是影视剧制作行业,从创意的产生、衍化到传播,与之相关的每一部分其价值都应当受到尊重,这是每一个躬耕于创意产业的人必须要达到的共识。

,但是要想让创意的价值得到重视,并不是关注一个事件就能办到的。

今天,我们关注#少年不可欺#事件的事态发展,但我们也应该号召每一个身处创意产业的企业和个人,以独立思考、合理借鉴为追求,明礼知耻、向抄袭和盗用说不,用自身行动为行业的规范做出应有的贡献。

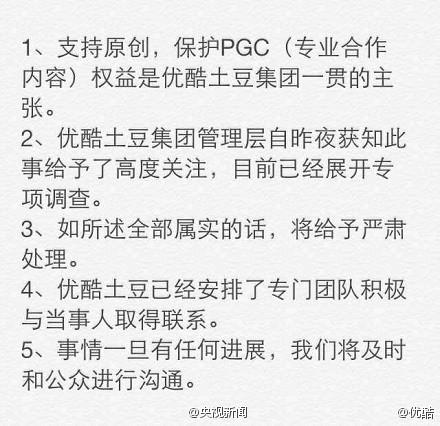

优酷土豆集团声明

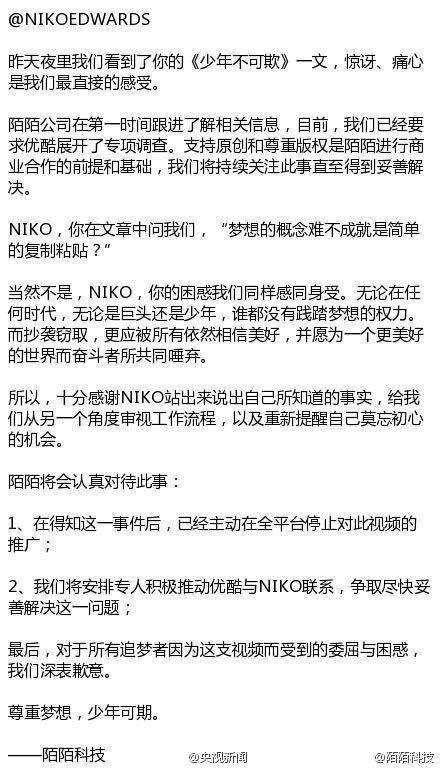

陌陌公司声明

平面广告

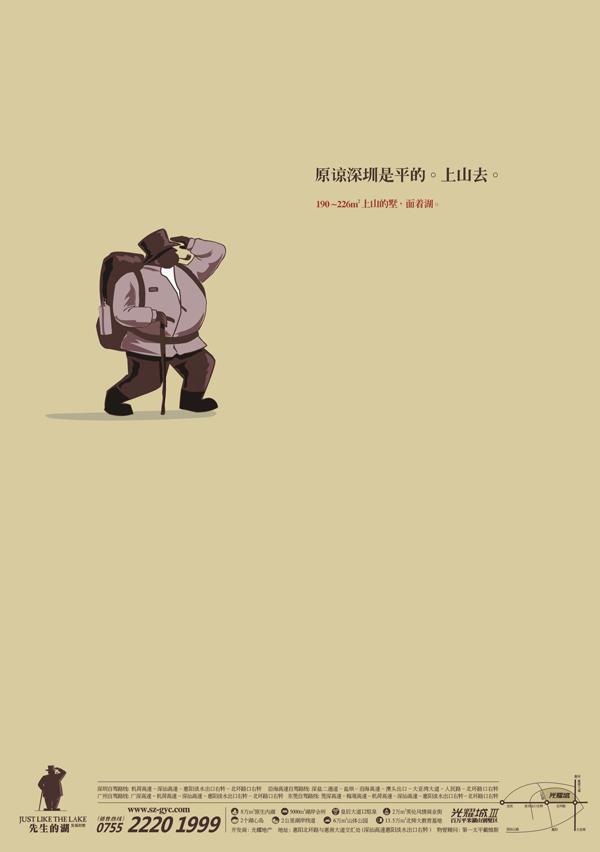

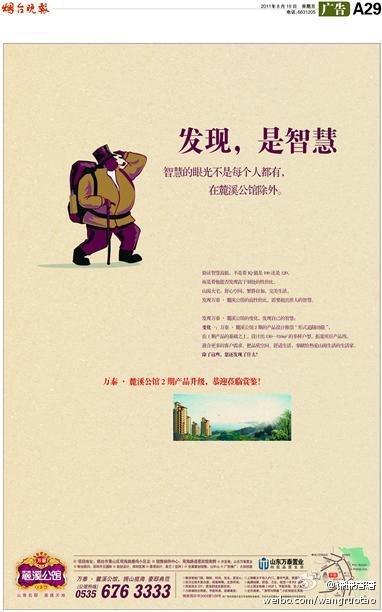

万泰地产报广 VS 先生的湖

龙虎MOCO国际 VS Johnnie Walker

联通wo 3G广告VS Dequadin咽喉含片广告

联通wo广告曾经直接抄袭2010年戛纳广告界获奖作品,后者制作团队为马来西亚奥美,而为联通制作这则广告的代理公司则明目张胆的盗用了这张图片,其行为令人汗颜。

网页设计

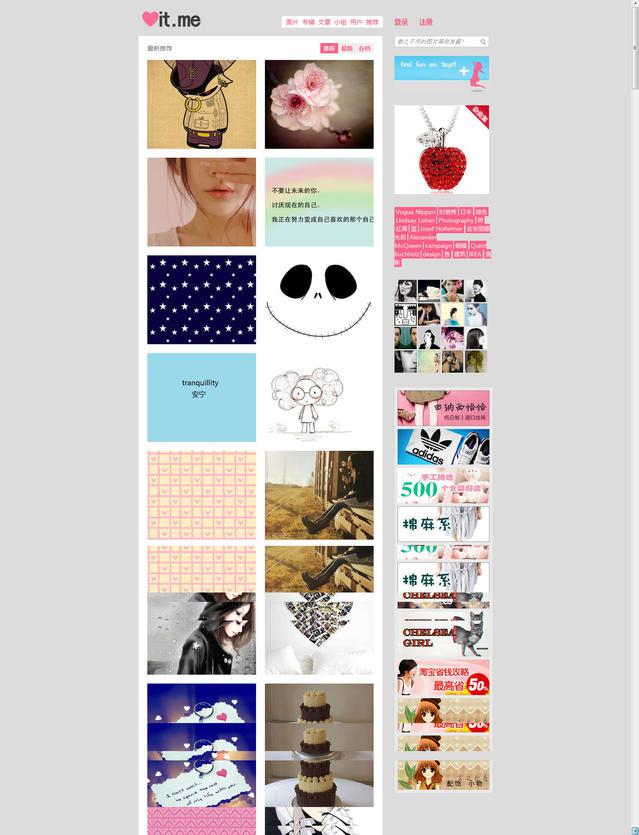

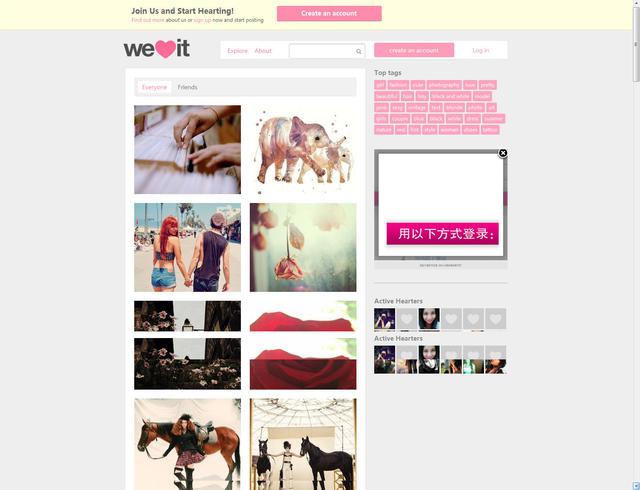

毕竟由于影响力与投放的时间和范围有关,因此在平面广告上做抄袭这种事不太容易被发觉,即使偶尔抄袭一次两次也不会被原作者和受众发现。那么在内容与自身品牌息息相关的网页设计中,抄袭是不是就变得更露骨呢?

it.me VS we heart it

如果你认为只是在网页的外形上有所“借鉴”是情有可原,那么连自身产品以及品牌都类似“粘贴&复制”的话,你还能忍么?

电商品牌

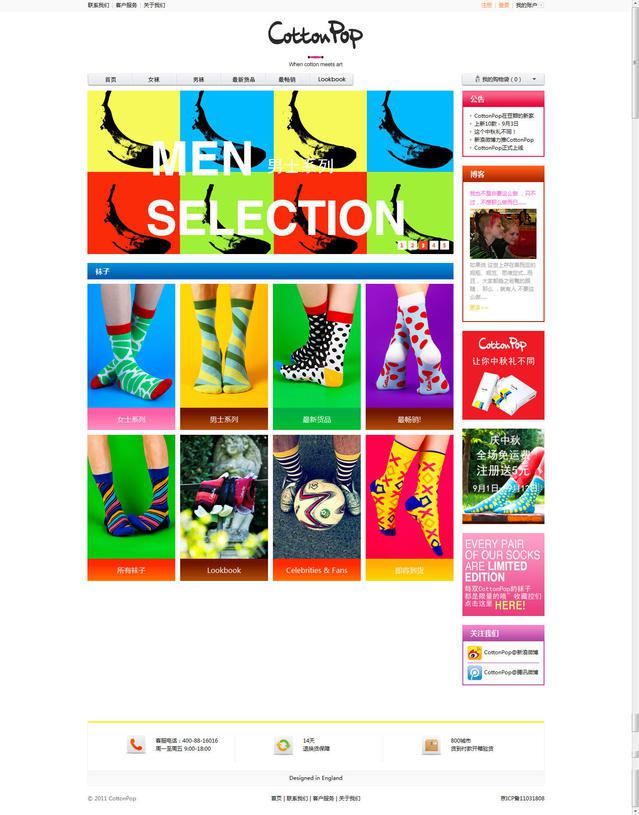

Cotton Pop VS Happy Socks

Socks。

二者网站:

通过对比可以直观的发现,CottonPop从产品设计,产品照片风格,品牌LOGO,网页设计都与HAPPY SOCKS十分相似,甚至CottonPop标志下的“棉线”设计都一模一样,据悉,自称“HappySocks中国”的微博:“我们已开始采取必要的法律手段追究他们的责任。”

“少年不可欺”事件中,涉嫌侵权方被指剽窃“NIKO EDWARDS”新青年艺术团队的视频作品并将其翻拍为商业广告片。

而在电影行业中,业内人士一般把疑似抄袭的借鉴称之为“致敬经典”。内容尚且如此,也难怪有那么多“眼熟”的国产电影海报了。

国内的广告行业,总是被人批“没想法”、“没创意”,于是为了“有想法”、“有创意”,我们走上了借鉴的道路。

但是“天下没有免费的午餐”,即便是在一向以“创意不值钱”著称的国内广告行业,当抄袭、剽窃走上了侵权的道路,法律就会证明创意的价值。

然而创意的价值不应只有在发生侵权之后,由法律来为其正名。无论是广告行业还是影视剧制作行业,从创意的产生、衍化到传播,与之相关的每一部分其价值都应当受到尊重,这是每一个躬耕于创意产业的人必须要达到的共识。

,但是要想让创意的价值得到重视,并不是关注一个事件就能办到的。

今天,我们关注#少年不可欺#事件的事态发展,但我们也应该号召每一个身处创意产业的企业和个人,以独立思考、合理借鉴为追求,明礼知耻、向抄袭和盗用说不,用自身行动为行业的规范做出应有的贡献。

少年不可欺,创意亦然!