【广告人】解密地铁广告施工人的一天:活跃在深夜的隧道世界

北京地下30米的地铁隧道里有一个昭示商业梦想与现实的世界,从中可以看到中国经济的起伏,商业时代的兴衰,时尚潮流的变迁,以及每个身处其中的过客幻想着的中产阶级生活模样,而它们就是地铁广告。

数据说每天有1000万人经过北京地铁,平均每人每次乘车用来观看广告时间达到11.1分钟。有人看到了“经济晴雨表”,有人觉得是“残酷生活的白日梦想图”,不过更多时候,人们从它身边经过,熟若无睹。

这个时代隐喻般的存在如它所昭示的内容一样善变无常。它们以4周为一个周期,走马灯似地登场后谢幕,iPhone换下了诺基亚的广告位,曾经贴着机械厂广告的灯箱里现在装着互联网公司创始人的头像。不过这也没关系,反正4个礼拜以后,这个地下世界又全变了。

北京人赵罡对每一天工作的计划安排,从地铁封站的夜晚零点开始。作为负责经营地铁广告的北京地铁通成广告公司管理部的经理,他掌控着北京地下30米广告世界的调度。今年5月19日这天晚上,他派出地铁广告墙贴施工队的20多个小伙子,根据客户要求,用3米高的大型墙贴广告填满长达100米的换乘通道墙。结果第二天,他所在的广告公司却接到投诉——你们往墙上贴的什么?为什么一到那儿就堵了?一个劲儿往墙上写“批准”怎么回事??

原来,在这个网络世界里定义为“520网络情人节”的日子,发条微博都能评论数破亿的明星鹿晗为一家名为“达令”的海淘App做全球买手代言,穿着T恤仔裤的鹿晗“分身”占据了东单站近300平方米的换乘通道,旁边写着:“替鹿晗请个假,他要陪达令们去挑全球好货,批准?不批准?”

当天早上,大批鹿晗粉丝趴在墙壁上与偶像的照片合影,还有一个姑娘录下视频,以百米冲刺的状态把整个换乘通道从头跑到尾,依次抚摸墙壁上的每一个“鹿晗”。也就是在那天,赵罡“认识”了鹿晗,两天后,这幅空白处已经写满了“批准”,以及各种“累成狗,我要放假”等回复的广告被提前撤下。

赵罡已经在北京地铁工作了大半辈子,但是他说这个北京地下30米的世界越来越难懂了。截至去年年底,北京已经有18条轨道交通运营线路,运营长度达527公里,相当于从北京一口气跑去了河南安阳。探索频道曾为它拍摄纪录片,称呼它“建筑的奇观”。但它同时也是经济的奇观。

8:48PM

晚上8点48分,北京地铁全程第一班末班车从10号线苏州街站驶出。此后3个多小时里,地铁318个车站陆续驶出自己的末班车。每天晚上,赵罡所负责的施工队员工会搭乘不同班次的末班车,驶向他们在夜晚的工作地点。

在登记于北京地铁运营公司的例行文件里,他们的工作身份叫作“地铁广告施工负责人”。每个上夜班的日子,他们都要搭乘着地铁末班车抵达施工车站,在车站口寻找4个穿着蓝色上衣的地铁广告施工队员,一起等待地铁大门对公众封闭的那一刻,抱着广告纸进站贴广告。

赵罡所在的北京地铁通成公司负责北京地铁1、2、5、6、7、8、9、10、八通线上183座车站的广告资源,近300名施工人员要负责的媒体总数量约1.8万块。而北京京港地铁有限公司负责北京地铁4号线、大兴线和14号线的特许经营权。

他们的工作地点,是一个按规定处处恒温24摄氏度的地下世界,但同时是一个处处商机的世界。从进入地铁的那一秒钟开始,眼睛能够停留的地方都意味着商业价值。负责地铁广告效果评估的新生代市场监测机构在2012年对北京地铁乘客的调查显示,在北京,人们平均每周至少乘坐6次地铁,每次乘车平均时间30分钟,而用于观看广告的平均时间达到11.1分钟。

这是一个高曝光度的11.1分钟。

根据北京地铁运营公司发布的数据,2014年全年地铁客运总量34.1亿人次,平均每天有超过1000万人次在地铁停留。而根据北京市统计局公布的数据,截至2014年年末北京常住人口为2151.6万人。

根据CTR媒介智讯提供的数据,包括北京地铁在内的传统户外广告占北京整个户外广告20.4%的市场份额。而根据北京地铁通成广告公司和中国传媒大学新媒体研究院联合出品的《2015年第一季度北京地铁广告市场专项报告》,当大部分传统媒体广告的投放量和资源量下降2.9%到20.7%不等时,北京户外广告投放量却增长4.4%.

“截至目前,北京地铁已经进行了百余次的广告效果研究类调研项目,总体各类广告都能在搭乘地铁的人群中达到50%以上的广告到达率,并激发大多数消费者主动针对广告品牌和产品信息进行搜索和讨论。25%以上的消费者会有更进一步的消费意愿和行为。” 市场资讯和洞察公司尼尔森营销效果副总裁林文达说。

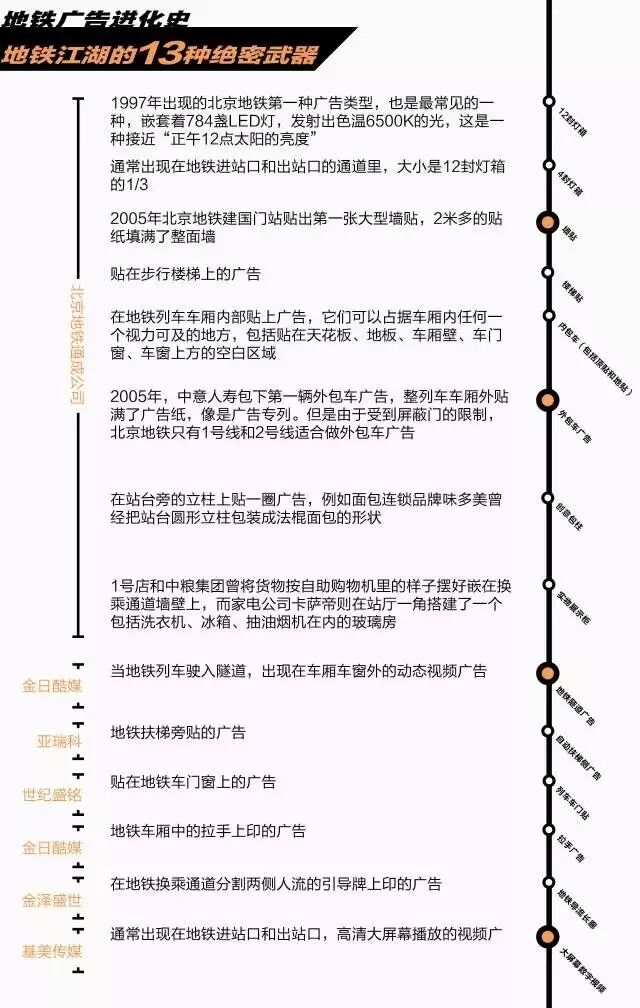

于是,地铁里所有设计都在争夺这11.1分钟的注意力。金敏是北京地铁通成公司的销售员,她可以连续讲解10分钟地铁广告的不同类型——贴在灯箱上,粘在换乘通道里,标在屏蔽门上,嵌在墙壁里??但这一切广告在赵罡看来只分为两种类型——一种有电的;另一种没电的,直接贴上就看,比如墙贴和海报。

“有电的广告”中一个典型代表是赵罡每天打交道的12封灯箱,它高1.55米,宽3.65米,一般出现在地铁候车的站台对面墙壁上。这是地铁中出现的第一种广告形式,也最常见,仅地铁国贸站就有93个12封灯箱。根据地铁通成公司技术总监黄宇的介绍,在过去5年里,他们已经陆续把广告灯箱中的荧光灯管替换成LED灯。按照他的设想,照射效果要达到6500K的色温,接近“正午12点太阳的明亮”。于是,在大多数灯箱里,784盏LED灯同时冲着站台对面的乘客放射出光芒。

另一种“有电的广告”存在于地铁隧道里。2005年,研究LED技术的博士吕民在北京地铁2号线建国门和朝阳门之间隧道中间的300米区段中,装了500个光柱,每个光柱上有480个LED灯,当列车经过时,这些光柱按照设定闪烁发光,利用“视觉暂存”原理,让车厢里的乘客看到地铁隧道里的动态画面,这就是北京地铁中第一段15秒的隧道广告。

“地铁诞生后不久,墙贴、灯箱这些传统广告形式就出现了,但是隧道里的商业空间一直是空白的。可这里事实上是很好的接收广告环境,面积很大,人群相对静止,停留的时间也比较长。”吕民说,“既然这样,为什么不看看广告呢?”

吕民后来成立了专门代理隧道广告的金日恒升科技有限公司,这家公司的地铁产品事业部总经理刘继达说,隧道广告现在在北京110个区间有130组设备,每一次列车高速经过隧道中的500个光柱时,总计24万个小LED灯发射出人眼能够识别的最高1600万种颜色。

但是,地铁广告有一个天然的敌人——每个人口袋里的手机。曾在地铁做广告的互联网公司知乎在投放广告前做过实验,如果想让路过的乘客注意到墙上的广告,最少需要5秒钟,但是手机随时可能抢走这5秒钟。2015年8月8日,身高1.91米的NBA球星林书豪因为下雨跟朋友一起挤地铁10号线,结果这个比旁人明显高一大截的明星一路没有被认出来。在他自拍的视频里,只有他冲着镜头微笑,身边的乘客大多在低着头刷手机。

所以,虽然人们在车厢的时间最长,广告位却不是定价最高的,因为车厢最适合低头看手机,地铁1号线一列内包车广告的刊例价只有每4周人民币28万元。相比之下,在必须抬头看路的换乘通道,特别是地铁1号线与10号线的国贸换乘通道,一侧的广告墙刊例价就达到每4周人民币139万元——因为在这里“不得不抬起头看路”。

最后,经营互联网问答社区的知乎选择了北京地铁的大型墙贴和站台灯箱广告。“我们主要选择的是站台上的灯箱广告,一般在站台上,手机信号很差,手机多半上不了网,这是一个很静止的时间,等于是在一个相对封闭的空间里占有了你的注意力,这个商业价值绝对值是很大的。”知乎市场部负责人魏颖说,在广告投放后的当周时间里,知乎的用户每日平均注册量翻了3倍,在苹果App Store的社交类应用排名从第十五上升至第六名,百度指数从平均一周5万多增加至超过8万。

0:18AM

零点18分,地铁国贸站停止对外运营,铁轨旁的高压电线路断电,站台里的灯也瞬间关掉一多半。在昏暗的站厅上的综合控制室里,地铁工作人员用广播通知:“现在地铁高压已断电,施工人员请到综控室登记。”

这句话意味着地铁广告夜晚工作的开始。每天晚上,北京地铁中约有100人在20个车站更换广告。他们做的第一件事情是打开灯箱背后的电源,让784盏LED灯在夜晚的地铁里重新变成“正午12点时候的太阳”,借着灯光安装广告。

在同一时间段,隧道广告的施工队也会进入地铁,对隧道里的LED灯柱进行例行检修。刘继达说,他们的目标是要调试设备,保证第二天早上列车在轨道上以每小时80公里的速度跑起来时,车窗外的LED灯能达到“接近早上太阳升起来时的亮度”,唤醒在黑暗隧道里前行的乘客。

借助这些“人造太阳”,广告施工人员在夜晚试验着即将在白天发光的商业广告。这一幕在地铁修建之初完全不可想象。1965年,北京开始修建第一条地铁。参与修建的中国工程院院士王梦恕说,这条现在称为“北京地铁1号线”的线路当时是代号为“401”的国务战备工程,旨在“战备防护,疏散人民”,出于保密考虑,当时北京居民甚至都不知道地下正在修地铁。“和现在地铁想坐就坐不一样,当时的老百姓想乘坐或参观地铁,都需要持单位统一领取的参观券或介绍信才行。”王梦恕说。

经济的东风很快带来了广告的兴起。1997年,北京地铁运营公司与户外广告公司德高集团合作,成立北京地铁通成公司,负责经营北京地铁车站内已开发或者待开发的广告媒体。同年,北京地铁站台出现第一种广告形式——一块12封广告灯箱,里面装了12根58瓦的荧光灯,用来照亮广告灯片上的商品。

最初的地铁广告如当时的经济一样,一直在“摸着石头过河”。赵罡是第一批地铁广告业务员,但那时候没有喷绘工具,也没有电脑设计。他说,当时做广告就是拿把剪刀,把打印出来的产品图形和黑体字剪出来,拿胶水粘在展示板上,想做渐变色就拿瓶颜料喷上去,直到客户觉得满意了,就冲着展示板拍张照,洗出来就是广告。

2005年,曾在香港地铁负责广告运营工作的黄秀娴来到北京通成公司工作。在她记忆中,第一次坐北京地铁时就好像回到了“10年前的香港地铁”——1号线没有空调,进站需要排队撕纸质票,最重要的是,“怎么都没有广告呢?”

当时住在大望路的她坐地铁到四惠,拥挤的站台挤满了等车的人,可是站台对面却光秃秃地露出灰色墙体。“我觉得好奇怪的,1号线2号线只有灯箱(广告),大望路往东连灯箱都没有了。为什么不建呢?人这么多这么挤的地方,都好值钱的嘛,可以卖钱的啊。”黄秀娴跑去跟同事提建议,对方告诉她,那时候大家认为过了大望路“全是农地”,卖不动广告。

一切在2008年北京奥运会前夕突然发生了改变。北京地铁1号线从1965年开始修建,一期工程全长23.6公里。在后来的32年里,北京仅多修建了一条地铁2号线,地铁总里程只有54公里。但是为了迎接北京奥运会,在2007年年底共有8条地铁线路同时在建,北京地铁在建里程达到了115公里,在世界地铁建设史中非常罕见。

不过,这样的地铁同时也是昂贵的。根据北京基础设计投资有限公司公布的数据,2003年以前,北京轨道交通总投资约人民币277亿元,而2003年至2013年,北京完成轨道交通相关项目投资人民币2567亿元。国家发改委也有相关数据,北京地铁每公里造价超过人民币10亿元,16号线甚至超过每公里人民币12亿元。

“2005年我刚来北京的时候,地铁客流只有100万人次,现在已经变成了1000万人次了。”现任北京地铁通成广告公司总经理的黄秀娴说,地铁广告从2007年开始跟着奥运经济蓬勃发展,又随着2009年金融危机连动受挫,在2013年因为互联网经济兴起而涌入大量“互联网+”广告,而现在也跟着经济进入“新常态”。根据尼尔森对北京地铁的调研结果,目前最为集中的广告主体为以下几个行业:互联网(电商、专类网站等)、银行金融、食品饮料。

“你要是想给经济画一条生命线,那跟地铁广告的走势会很像的。广告就是经济的晴雨表嘛。”她坐在办公室这样说着,背后的桌子上摆放着一本佛经,。

地铁国贸站见证了这场商业变迁。现在所有的地铁站中,国贸站的换乘通道是最昂贵的一条长廊。这个位于10号线和1号线交会处的地铁站,每天平均客流量就已超过60万人次,几乎是地铁6号线全线一整天客流量的总和。据地铁10号线站区长介绍,国贸站早高峰在8点至9点间,换乘通道的客流量超过2.3万人,其中1号线换10号线的约1万人次,10号线换1号线的约1.3万人。早高峰时期,人流行进缓慢,人们不得不在缓慢挪动的过程中抬起眼睛看路,就连地铁引导员都会用大喇叭高声呼吁“注意脚下,别看手机”。所以,国贸地铁站10号线换1号线换乘通道每面墙的广告位刊例价达到每4周人民币139万元,而1号线换10号线的换乘通道每面墙广告位刊例价则是每4周人民币116万元。

1:30AM

如果只是日常更换灯箱广告,大部分地铁广告工人的夜班时间只到凌晨1点半。对他们来说,换一个灯箱广告只需要6分钟,而更换整个车站全部灯箱的情况只在年底广告旺季才会出现。不过,现在越来越多新形式的广告占据了他们更长的夜晚地下时间。

2005年,北京地铁建国门站换乘通道张贴了第一张地铁大型墙贴广告,2.8米的广告纸填满了整面墙。尽管黄宇经历了第一张墙贴广告的上刊,但他却早已不记得它的内容。他对这张广告的记忆只剩了唯一的特征——“大”,他想了想,又强调了一次,“特别大”。

“一开始,大家也不知道怎么在地铁里做广告,谁都没有经验。唯一的想法就是,在那么封闭的空间,想要吸引眼球,必须得‘大’,越大才越有可能带来冲击力,让人转过头来看。”黄宇说,“最初的广告形式是站台对面的12封灯箱,占了大半块墙的大小,后来直接把广告贴得跟墙一样高,现在有时候连天花板和地板上也会贴上广告。”

负责销售的金敏说,卖广告的过程中,客户反倒想出来很多新花样——自动扶梯上怕栽跟头,人都得抬着头看路,能不能在扶梯上做广告?地铁到站了人们都得挤到车门口,车窗上能不能贴广告?我的产品是茶叶,能不能让广告在地铁里发出香味?我的产品是游戏,能不能让人们路过的时候打一会儿游戏再走?

在不断变化的环境中,黄秀娴说,她正在努力适应这种“新常态下的地铁广告”,其中一条就是“学会互联网那些话”。“我都觉得好难的,过去我都不知道‘码农’是什么意思,现在我的好多客户的精准目标人群就是‘码农’。”她说,互联网招聘网站拉勾网第一次来找她谈广告投放的时候,她本来还想跟他们讲解“黄金站点”国贸站的重要性,结果对方目标很明确,“就是要挖西北边的程序员”,更何况,“‘码农’不逛国贸”。

“这两年,特别是克强总理提倡‘互联网+’之后,互联网公司的广告有了很明显的大爆发。很多公司完成B轮融资后就都来投地铁(广告)了,一方面来地铁做推广,另一方面也给投资方信心。”她说,“有的客户会跟我说,如果在北京地铁投了广告,就能证明自己是很有实力的,比较容易融资。”

在黄秀娴的记忆里,10年前她在国贸站最常看到的广告是诺基亚手机、长虹电视机、海尔电冰箱以及女性品牌雅诗兰黛、香奈儿和兰蔻。但现在,她要面对的更多是曾经陌生的新品牌:C轮融资达1.7亿美元的优信二手车交易平台买下了7月的国贸1号线到10号线换乘区域——北京地下世界最昂贵的一面墙;而完成G轮融资、累计金额达人民币14.3亿元的酒类电商酒仙网则买下了8月国贸的另一面墙。

相比之下,占据国贸换乘通道墙壁的往日主角却在渐渐退场。黄秀娴介绍,现在经济环境变化很快,经济一衰落,客户最先砍的就是广告。以前化妆品客户以年为周期做广告计划,现在他们甚至无法掌握3个月之后的广告状况,没法提前下订单,有时候只能提前两个星期谈合作。

新入场的互联网广告主们改变了曾经的地铁商业规律。第一个被显著改变的是时间。在过去二十多年里,北京地铁广告的旺季属于五一、十一黄金周,以及年末的圣诞、元旦和春节假期,但在这个“互联网+”为主导的广告世界里,年末的广告黄金期骤然变得相对冷淡。原因很简单——负责融资的基金在年底之前需要清算账目,提前关闭账目,投资人不会在年初和年底投资新项目。

这种新状况也同样出现在地铁隧道广告中。据负责地铁隧道广告的金日酷媒广告公司媒体运营总监刘小燕说,年末的平静更多是因为“目标客户都回家过年了”。根据北京地铁公布的客流数据,2015年春节七天假期期间,北京地铁公司共运送乘客1909.74万人次,日均272.82万人次,而在平时工作日,北京地铁每天客流量就已超过1000万人次。

另一个改变跟地点有关。国贸不再是所有人的第一首选,新晋热门站点包括复兴门和三元桥——前者出了地铁站就是金融街,离在附近上班的投资人近;后者站内换乘直达首都机场,离出差坐飞机的投资人近。这些方便投资人看到广告的地方,都是互联网公司——特别是互联网创业公司——新的“心头好”。

3:00AM

凌晨3点钟,大部分的地铁广告施工工人必须结束施工,离开地下轨道。不过北京地铁深夜的广告故事,其实早在白天就开始了。24岁的河北衡水人宫关勇在北京东五环外的黑桥村印刷厂打工,每天早上6点半,他坐在跟篮球场一样大的厂房里,守着大型喷绘机上来回摆动的喷针。广告贴纸以每小时150平方米的速度从他手里生产出来。“地铁广告好玩啊?”他直直地盯着左右摆动的喷针,扭过头反问,“好玩在哪儿?”

忙起来的日子,他和工友要分两班倒,每天开着机器印20小时。大部分时候,他记不住3天前刊印的广告内容,尽管它们全都储存在喷绘机旁的电脑里。更多的时间,他喜欢刷手里碎了屏的iPhone手机玩游戏。

在喷绘机吐出的广告图纸里,一切美好得像白日梦:女人只要涂上一抹面霜就可以留住永远青春白皙的脸,孩子从货架拿下的牛奶还保留着大草原的新鲜,年轻人举着酒杯忘情地跳舞,尽管只是为了庆祝电器商场即将举办的购物节,而一个个印在广告角落里的二维码,则信誓旦旦地要把人带去访问那些似乎无所不能的互联网应用,实现所有梦想。

在送货日,宫关勇得先用电风扇把这些刚从喷绘机打印出来的热闹梦想冷却吹干,等它们不那么烫手,再把这些广告海报——迷人的梦想载体——卷成体积最小的纸卷,塞进送货车,从扬着尘土的村间马路出发,离开农田旁的工厂,驶过村口正在盖的别墅群,奔向它们的归宿——其中一个重要的地点,就是北京地铁。

在艺术家眼里,这个地下30米的地方是一个迷人的归宿。美国摄影师沃克·埃文斯曾在1938年开始拍摄纽约地铁系列照片,他将地铁形容为城市中“摇摆的囚笼”,“在这个特殊空间,来往的人们在彼此陌生的注视下,完全放下警戒,去掉面具,甚至比在自己卧室里还要安详”。科幻作家韩松也曾经以北京地铁为范本写了一部科幻小说《地铁》。在那个故事里,地铁永不到站,而窗外的地铁广告则在运动中无限膨胀,变成伤害性力量。

摄影师张星海喜欢“地铁是个摇摆的囚笼”的说法。在《北京科技报》工作的他每天早晚高峰要挤地铁10号线和1号线。他说,地铁中的广告就像是笼中鸟的白日梦想图。毕竟在拥挤的地铁里,只有在防晒霜广告上,才能看到眯着眼睛晒太阳的悠闲自在。

不过对赵罡来说,这个他工作了大半辈子的地方,“根本没有想象中的那些浪漫事”。在他的印象里,北京地铁是每一种拥挤可能的总和。在张星海的取景框里,他把这种讽刺的现实和想象中的梦想聚集在同一幅画面里:

在一度贴着铺满整面墙的合家欢月饼广告的楼梯口,孤独的老人拄着一根木棍坐在进站台阶上;一个上半身赤裸的醉汉躺在四惠站的过道上,无人过问;一个食堂的小工穿着工服四仰八叉地躺在挤满人的车厢里,直到终点站被乘务员叫醒,而在他的座位旁边的广告位,曾经属于地铁沿线“拎包入住”的房地产广告;还有的时候,在商场周年店庆想象的狂欢节广告贴纸旁边,人们因为现实的拥挤大打出手,拳脚相向?

“我的拍摄着眼点是地铁广告和经过的人之间的强烈反差。城市里的地铁早已不止是一种交通工具那么简单,地铁成为一种文化,它是一个城市的灵魂。人与地铁的交错形成了构造一新的时空。”张星海说,“我感觉地铁上的广告就是中产阶级价值观的集中体现,也就是人们向往、热衷的一种生活方式。但这种生活方式和现实地铁中的人之间,还存在巨大的鸿沟。”

然而,这些落在广告纸上的中产阶级梦想,对亲手制造它的宫关勇来说,却只是想象中的遥远关联。只有一次,陪刚出生的儿子看动画片,在卡通频道的广告里看到了自己曾经印刷的画面。“平时没有什么感觉,就那一次觉得??”他想了一会儿,突然笑起来说,“嘿,那可是我做的。”

每天下午5点,地铁广告施工队会把这些承载着迷人梦想的广告从赵罡的办公室里带走。在这儿,地铁消防常识的贴纸和感冒药的广告紧紧地靠在一起,占据一整面墙的手机游戏广告被扭成一个圈,孤零零地靠在吹出冷气的空调旁边,遥望着扔在对面桌子底下的整容广告,上面写着大大的两个字——“知音”。

在它们离开办公室的路上,坏掉的公交灯箱立在门口,灭了灯的广告灯箱上还挂着没换下来的广告——“别喝太多心灵鸡汤,跳槽加薪才是良方。”

4:00AM

凌晨4点,地铁开始为新一天的旅行做准备。铁轨旁的电线重新通电,站台里的照明灯重新亮起来,广告灯箱里的784盏LED灯也开始重新扮演地下世界里“正午12点的太阳”。

赵罡说,现在环境好些了,工资比过去高,其他待遇也比过去好,就连夜里加班出地铁,都可以报销打车回家的钱。可有时候,他还是挺怀念过去的——上世纪90年代,自己还是个业务员的时候,白天到火车站接外地来的广告客户,晚上骑一辆红旗牌的自行车到五棵松贴广告。下班进胡同,顺手抓一棵邻居家的白菜,就着下点面条跟同事分着吃。“那时候做广告,讲的是‘交往’。”他说。

这种怀旧感情甚至成了广告的一部分。今年8月,华为手机在北京地铁1号线做了一次车厢广告,把整班车贴成“时光专列”,历数着从1960年代到现在每个十年的经典语句,从“为人民服务”到“哼哼哈嘿”?

“没有哪种交通工具像地铁一样和外部世界隔绝开,地铁是跟外部世界隔绝的平行世界。在这里,不同阶层的人紧密聚集到一起,三教九流的人物云集,抹去一切阶级地位。不管你是谁,反正都挤。,“你以为这只是地铁,其实它就是北京。”

虽然现在更喜欢开车,但每个星期二早上去公司开会的时候,赵罡都还要从宋家庄坐地铁到王府井,“时间上最靠谱,也不用担心找不到停车位”。他说,路上他也会看看广告,但那就像是审查孩子作业的家长一样,他没有办法欣赏广告背后有什么美学隐喻,他的注意力更多在于灯箱有没有亮,广告有没有贴错?

而这也已经是张星海拍摄北京地铁的第九年了。“作为一个摄影师,我能做的仅仅是把地铁里的喜怒哀乐记录下来,提供一份真实的当代影像档案。”张星海在他的拍摄笔记中这样写道,“也许,50年、100年后,当人们看到这些照片时,他们会说,哦,原来我们过去是这样生活的。”

在张星海的照片里,当穿着职业裙装的年轻女孩拎着高跟鞋,垂着头光着脚疲惫地走在站台上,她也许不知道周围这些精心安排的惊喜,至少在她对面的广告灯箱里,784盏LED灯正在试图为她创造一个“正午12点的太阳”。她只是跟其他1000万人一样,挤在混杂着汗味的北京地铁里其中一人。

早上4点45分,第一列北京地铁从回龙观东大街站出发,开往南锣鼓巷。20分钟内,北京的地下世界又复活了,大部分的地铁站驶出首班车,又会有新的乘客走进地铁,新张贴的广告将继续试图抢占他们5秒钟的注意力。

但并没有多少人知道,为他们塑造这个商业世界的人们,正在早上补觉。地铁仍以每小时80公里的最高时速向下一个目的地冲刺,带着摇晃车厢中的城市人,在“欢迎乘坐北京地铁”的地铁播报声中,穿梭在这个密布着白日梦想的地下世界。